本日、2つ目のブログです。

本日、2つ目のブログです。

斬新かつ繊細な演奏で観客を虜にする人気ピアノデュオ「レ・フレール(横須賀市出身の斎藤守也、斎藤圭土の兄弟)」が、9/23(水)16時~名古屋の中日劇場でコンサート決定! 以前、芸文で6000円でしたが、今回は中日劇場でA席5000円、B席4500円でお値打ちです。7/10~中日新聞店で一般発売だそうです。

「レ・フレール」の意味はフランス語で兄弟です。デビュー前から東京Jazzのオープニングを務め話題になり、ジャンルの壁を越えた演奏です。デュオとは連弾や2台ピアノのことで、彼らは連弾です。演奏中に曲を止めずにプリモとセコンドを入れ替わったり、4手を複雑に交差して演奏したり、楽しいパフォーマンスを繰り広げます。

レ・フレールの動画はこちら。開いて一番上がディズニーメドレーです。

カテゴリー・アーカイブ: おしらせ

自動演奏オルガン

なんと、平手打ちのある曲!

生徒さんの希望される曲が、私のレッスンでアドバイスにご満足頂けるよう、曲の見直しを何度もしています。「昔の時はこういうペダルだったけど、今の時代なら、これかな?」「数か月前にも見直したけど、再度考えると、もっと他にも方法があって、この方法も面白いかも?」とアイディアが生まれることもあります。芸術は答えが一つではないからですね。2週間前から見直す曲が多くなり、これも私の感性が鈍らないよう、そして、指が動き続けるよう、神様が与えて下さっているのだと感謝しています。

生徒さんの希望される曲が、私のレッスンでアドバイスにご満足頂けるよう、曲の見直しを何度もしています。「昔の時はこういうペダルだったけど、今の時代なら、これかな?」「数か月前にも見直したけど、再度考えると、もっと他にも方法があって、この方法も面白いかも?」とアイディアが生まれることもあります。芸術は答えが一つではないからですね。2週間前から見直す曲が多くなり、これも私の感性が鈍らないよう、そして、指が動き続けるよう、神様が与えて下さっているのだと感謝しています。

さて、本日、2つ目です。

この演奏は面白い!パーカッション奏者が新聞を破く音を出したり、第1ヴァイオリン奏者が「は~?何言っての?」と歌手に言ったり、途中で奏者が代わる代わるに立って、声を上げたり、5分00秒あたりで指揮者の川瀬賢太郎さんが歌手に「うるさいんだよー、おばさん!」と言って、歌手に平手打ちをされ、「済みませんでした!」と深々と頭を下げ、謝るのも音楽の一部になっている。歌劇として見ても良いかな?と思いました。

「動画 半田美和子 川瀬賢太郎」で検索されると出てきます。または以下のURLをコピペでご覧ください。

http://tvuch.com/social/166/

きらめき音楽祭のトークを考えよう!

「きらめき音楽祭のトークをそろそろ考えなければ!」と思っている人もみえるかも知れません。

「きらめき音楽祭のトークをそろそろ考えなければ!」と思っている人もみえるかも知れません。

のだめカンタービレの千秋先輩のように、曲の解説があった方が曲を理解しやすく、楽しんで聴けますよね。

きらめき音楽祭は10秒でトークをまとめなければならないので、45~58文字くらいだと思います。曲を選んだ経緯でも良いですし、自分のイメージを話しても良いと思います。また、お客様に好感を持って頂けるよう、ハキハキとテンポよく話す練習もしましょう。

下のURLを開いて、上から1~3つ目くらいはのだめカンタービレで解説があると思います。ヒントになるキーワードが見つかるかも知れません。千秋先輩のように自分が思っていることを伝えても良いと思います。

忙しい人はBGMとして聴かれても良いと思います。

http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%81%AE%E3%81%A0%E3%82%81++%E3%83%94%E3%82%A2%E3%83%8E%E5%8D%94%E5%A5%8F%E6%9B%B2&aq=-1&oq=&ei=UTF-8

レ・ミゼラブル鑑賞(感動したわぁ!!)

本日、2つ目の投稿です。

本日、2つ目の投稿です。

昨日はレミゼを鑑賞して、芸術に触れ、感動させる演奏に繋がることを探りに行って参りました。

Facebookにも投稿しましたが、本当に人生勉強になりました。人はいつでも生まれ変わることが出来、人の心に寄り添い、親切に接する姿と、苦労した人には必ず良いことが起こるというのが、音楽と共に私のハートにヒシヒシと刻み込まれました。

下のURLの一番上(大阪公演の宣伝)をご覧ください。これと同じものを現在、名古屋で上演されています。昨日は満席で、エレベータが8基あるのに、乗る為に2周の円になっていて並びました。最後は割れんばかりの喝采で、「ブラボー!」の声も飛び交い、惜しみない拍手を送りました。

ピアノは演奏者の人柄が出てしまう!

写真は自分を磨く為、演奏を成功させる為に役立つことです。

写真は自分を磨く為、演奏を成功させる為に役立つことです。

「ピアノは弾く人の人柄が出てしまう!」ってことを聞いたことがありませんか?要するに、いい加減な人はいい加減な演奏になり、乱暴な人は乱暴な音になる。気が弱くて、指先もフニャフニャの人はハッキリした音が出せない。自分の考えをしっかり持っていて、まっすぐに学んでいる人は堂々とした音になる・・・などです。ピアノって本当に人間磨きに最適だと思います。

しかし、写真の中で①の右側のガッツポーズの絵が面白いです。書いた人の顔が見たいです。

それでは、やってはいけないことを書きましょう。

①成功しない人は他人の失敗を望む。(人間性が問われるね!)

②成功しない人は変化を恐れる(イベントなどに消極的な人要注意!)

③成功しない人は他の人の話をし、自分の考えを語れない。

④成功しない人は失敗の責任を他人に押し付ける。

(ピアノが練習できなかった理由を何かのせいにしている人は要注意!)

⑤成功しない人は知らないことがあると放置する。

(何でも学ぼうとする意欲が必要)

⑥成功しない人は正当な理由もないまま、他人を批判する。

(自分をまず客観的に見ましょう!)

⑦成功しない人は他人を妬む。

(見苦しい!これは人間の価値が下がるね!)

なるほど、これだけのことを心得れば、神様も味方に付きそうですね。

作曲家の顔って、分かる?

感動を知らない人は、感動させる演奏は出来ない!

ミュージカル劇団四季出身の俳優たちのコンサートに出かけました。至近距離での熱唱が素晴らしかったです。場所はスタインウェイが置いてある千種の5Rというホールでほぼ満席でした。お客様の中にも劇団の俳優が2名いらして、飛び入りで歌を披露されたり、主催の俳優の知人である中日ドラゴンズ23番の川又選手も奥様と一緒にいらっしゃいました。歌声は聴き手の体にまで響いて、訴えるような語り声も勉強になりました。よく「感動を知らない人は、感動させる演奏が出来ない!」と言われますが、本当にあの感動を生徒の皆さんも感じて、演奏に活かしてほしいと思いました。ピアノ伴奏は私が以前、職場で指導させて頂いた彼女でした。皆さんも「人に伝える力、感動させる力」を私と一緒に研究しましょう。

ミュージカル劇団四季出身の俳優たちのコンサートに出かけました。至近距離での熱唱が素晴らしかったです。場所はスタインウェイが置いてある千種の5Rというホールでほぼ満席でした。お客様の中にも劇団の俳優が2名いらして、飛び入りで歌を披露されたり、主催の俳優の知人である中日ドラゴンズ23番の川又選手も奥様と一緒にいらっしゃいました。歌声は聴き手の体にまで響いて、訴えるような語り声も勉強になりました。よく「感動を知らない人は、感動させる演奏が出来ない!」と言われますが、本当にあの感動を生徒の皆さんも感じて、演奏に活かしてほしいと思いました。ピアノ伴奏は私が以前、職場で指導させて頂いた彼女でした。皆さんも「人に伝える力、感動させる力」を私と一緒に研究しましょう。

ちなみに、主催の俳優(伊藤潤一郎=名古屋市中川区戸田出身)の動画のご挨拶があります。「動画 伊藤潤一郎」で検索されると出てきます。もし、良ければ、ご覧ください。

http://video.search.yahoo.co.jp/search?p=%E4%BC%8A%E8%97%A4%E6%BD%A4%E4%B8%80%E9%83%8E+%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%BC&ei=UTF-8&fr=sfp_as&aq=-1&oq=%5Bobject+Object%5D&haq=1

ピアノの巨匠☆リヒテル

今日のブログ、2つ目です。

「100年に一人の天才」と言われるリヒテルはバッハ~20世紀の近代音楽まで膨大なレパートリーを持ち、残された名演奏の数々は没後20年になっても、益々磨きをかけています。リヒテルはヤマハのピアノを愛し、腕利きでリヒテルのメガネにかなった調律師の村上さんはリヒテルがコンサートの度に引き連れたというエピソードもあります。私も村上さんの講演を聴講したことがありますが、調律師なのに演奏家や音楽評論家、歴史などの知識を身に付け、本当に頭のキレる人だった印象を持っています。さて、本題のリヒテルは「幻のピアニスト」とも言われ、日本でリサイタルがあった時も少々体調が悪いと中止になったことがありました。「お客様に最高の演奏を聴かせたい!」という完璧主義だった噂もあります。一方、「気に入らないピアノは触らない!」「調律が気に入らないと演奏会は即、中止!」という気難しい面もあったことも有名です。

それでは、リヒテルが伝えた「幸せになる為に覚えておく5つのこと」をご紹介いたしましょう。

①毎日何か良い音楽を聴くこと。

②毎日偉大な作家の良い文学を読むこと。

③毎日音楽に関する日記を書くこと。

④毎日1~3通の手紙を書くこと。

⑤毎日3~4時間勉強すること。

これを見れば分かるように、あらゆることに精通する努力を惜しまない真面目な人だと推察できます。

だから音楽も深い響きになり、聴衆を魅了させるのでしょうね。

私達ピアノに関わる人間として内面をもっと磨きたいと思いました。

リヒテルに関する番組が以前、放送されましたので、これをご覧になれば良くお分かりになると思います。

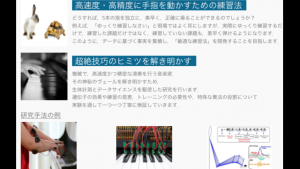

本物のピアノは追求心が育つ!(音楽医科学研究センター)

音楽医科学研究センターが先日、Openしました。演奏上の体のしくみなどの研究がされ、また、演奏テクニックの分析など、これから解明されていくことでしょう。

音楽医科学研究センターが先日、Openしました。演奏上の体のしくみなどの研究がされ、また、演奏テクニックの分析など、これから解明されていくことでしょう。

さて、ピアノが8月から価格変更があるようです。それに伴い、今人気の中古ピアノも上がりそうです。

「硬い音」「柔らかい音」「ハーフペダル」など音色を作る必要性や、「ハーフタッチ」「左右の音量バランスが出来ない!」などとお困りの人はいらっしゃいませんか?

「グランドピアノの音を録音された電子ピアノでは出来ない!」「音色が変わらない!」と不便を感じている人は今がチャンスかも?感性豊かな小さい頃から用意されることが理想ですし、音を聴き分ける耳やピアノの腕前も上がり、物事を追究する力も育ちます。ピアノの選び方は先生にお尋ね頂ければ、お教えしますよ。

今日は曲の研究と夜のコンサートの為、レッスンがお休みです。きらめき音楽祭にご参加の人は、いよいよ明日から工作です。メッチャ、楽しみです。