演奏表現は研究心を持って、楽器と向き合うことです。

演奏表現は研究心を持って、楽器と向き合うことです。

「同じ曲を弾いても〇〇ちゃんはどうしてあんなに軽々と綺麗に弾けるの?」という疑問を感じることがあったかも知れませんね。

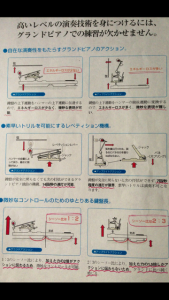

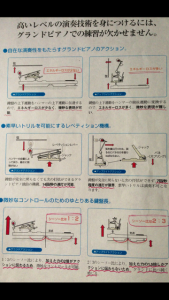

例えば…

①ダンパーペダル(右のペダル)が無段階で変化しない為、一番下まで踏み込み、綺麗なペダルが出来ず、音がすぐに濁ってしまう。

②ウナ・コルダペダルが無段階に出来ない為、音色や強弱の変化が多彩につけられない。

③トリルやトレモロ、同音連打がその拍内に入りきらない、速くひけない。

④速いテンポの曲は弾けない。

⑤強弱の幅が狭い。

⑥ハーフタッチが出来ない。

これらはその人の技量も関係しますが、電子ピアノでは無理な話です。アップライトピアノやグランドだと可能になることがあります。グランドは殆ど可能になります。それは構造上の相違です。グランドは音色の変化も多彩に出来ますので、表現の幅が広がります。「鍵盤が88鍵ついていれば、みんな一緒じゃん!」という考えの人は驚かれるかも?

違いの分かる人間になってね!

鍵盤の横幅もアップライトと一緒です。奥行が違うだけです。最近はマンションタイプのコンパクトグランドもあります。畳2帖分あれば、グランドが置けます。

グランドにされれば、おうちのインテリアも益々素敵になりますね。

ウットリしちゃいそうです!

では、アップライトとグランドのどこが異なるか写真をご参考になさってくださいね。

もし、グランドをご検討の場合は買い物の失敗がないよう、先生にお尋ねください。信頼できる楽器の値引きやサービスを最大限にしてくださる楽器店をご紹介いたします。(市内には不安になる楽器店もありますので、ご注意くださいね。)