牛田君が(2009年)9歳と10歳の時、フリーステップを受けていたようです。

なんとこの年齢でフリー15分だったようで、クープランやショパンのポロネーズなどです。

写真を見ると、可愛いですね。

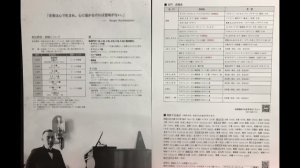

ステップを受けられる人へ

ベートーヴェンからのMessage!

きらめきの表紙ステキ~!

きらめき三河地区お申込みStart

今年度の「きらめき音楽祭」三河地区First Stageのお申込みがスタート致しました。

他のコンクールの日程やお盆前に終わらせたい!と考えられて、三河で受けられる人も毎年数名いらっしゃいます。

三河地区のお申込み期間が5/9~5/31ですので、お気を付け下さいね。

名古屋は6/10~です。

まだ、曲が決まっていない人が2~3名いらっしゃいます。

そろそろ結論を出してくださいね。

梅田君の人柄

ラ・フォルジュルネ2019

ラ・フォルジュルネ 2019に出掛けました。

先ずはEホールで伊藤真帆さんのヴァイオリン演奏(ユモレスク、魔弾の射手、そして、なんとクイーンのI was born…)、美しい音色でした。

その次にAホールで、モスクワ音楽院出身のスラドコフスキーの指揮は音楽を楽しんで踊るような指揮で、ラヴェルのスペイン狂詩曲とラフマニノフのパガ二―二の主題による狂詩曲でした。福間洸太朗さんのピアノもパワフルで、拍手喝采でした。

その後、梅田智也くんの演奏を聴きに移動しました。梅田くんは凄く自分の世界観を出され、シューベルトのハンガリーのメロディD.817もリストの詩的で宗教的な調べより第7曲も熟慮して音を引き出し、心に響く演奏で印象的でした。梅田くんの演奏はまた拝聴したいと思いました❣️

次にホールAに戻り、リストのピアノコンツェルトNo.1とNo.2を聴きました。幼少からハンガリーで音楽教育を受けられ、バルトークピアノコンクールなど優勝のご経験のある金子三勇士さんのピアノでした。迫力とキラキラ感のある音色、粒立ちも素敵で、これまた拍手喝采で鳴り止みませんでした。

次は松本蘭さんのヴァイオリンでリベルタンゴ、ウェストサイドストーリーよりTo night、トゥーランドッド、そして最後のチゴイネルワイゼンは圧巻で、本当に素晴らしい演奏でした❣️

Aホールは5008席の大ホールで野外コンサートも超満員!

クラシックファンがメッチャ多いです。

耳を養ったので、また明日から自分を磨かなくては‼️

菊地先生 ご挨拶

菊地先生の令和のご挨拶です。

コンクールのチラシ

現代曲の参考に!

先日のカワイのコンクールで、赤松先生は静岡大会の審査をされたようです。

先日のカワイのコンクールで、赤松先生は静岡大会の審査をされたようです。

名古屋にお越し頂きたかった~。

でも、またセミナーで素敵な演奏も聴けますから。

それで、赤松先生の投稿で次の文を見つけました。

「邦人作曲家の作品が人気なのかとても多く、J.S.バッハや古典派のように様式や伝統の把握が必要なものと言うより、むしろ演奏者のimaginationが重要で、演奏の自由度が高くなるほど、同じ譜面から現れる音世界は十人十色。ピアノの魅力の引き出し方は無限で、それぞれの可能性を表現するStageだったように思われました。ファンタジー溢れる名曲に触れることが出来、胸が高鳴っています。」とありました。

なるほど。

近現代の曲を弾く人はimaginationが引き出せる演奏が重要で、それを聴き手に伝わる演奏が必要だということですね。

ファンタジー溢れる演奏を追求しなくては!

生徒の皆さんも一緒に考えましょう!

赤松先生ももうすぐ、イタリアのコンクールの審査に旅立たれます。

日本各地やヨーロッパで引っ張りだこです。