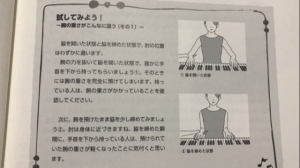

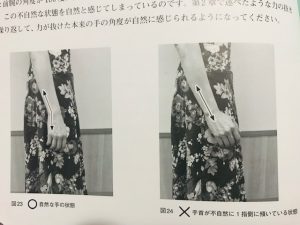

教室にこれも貼りました。

チャレンジしてみてね!

カテゴリー・アーカイブ: おしらせ

年間スケジュール発表

2019年1月からの年間スケジュールを教室にて発表致します。

(教室のカレンダーの下に貼っておきますね。)

指導者セミナーは今後、順に告知され、未発表の物が殆どですので、この先、スケジュールの変更が生じるかも知れませんが、その都度、レッスン時やブログにお伝え致します。

どうか今後とも宜しくお願い致します。

<m(__)m>

では、新たな希望を胸にこの一年も一緒に頑張りましょうね ❢

年初めに確認

ピティナから

新年初のレッスンは恒例のおみくじです!

新年のご褒美付箋

年越しの花火と新年のパレード

パリの年越しの様子の動画を見つけました。

カウントダウン後の花火はどこも素晴らしい感動があると思います。

2019年謹賀新年

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

<m(__)m>

恐縮ではございますが、年賀状は今回をもって卒業させて頂き、音楽関係(音大教授やピアニスト・ピアノ指導者・生徒さんの保護者)にはFacebookにて、生徒さんや保護者の方々にはブログにて、その他の方々にはLINEやメールで対応させて頂きますので、ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

<m(__)m>

今年も指導者セミナーで新しい音楽事情や情報・演奏法などを学び、生徒の皆さんに提供できるように精進させて頂きます。また、引き続き、きらめき音楽祭を初め、グレード・コンクール各種…などチャンスの場をブログなどでお伝え致しますので、ご興味ある方はその都度、ご遠慮なく、お申し出ください。

佐渡さんの第九を見なくっちゃ!

今年一年もたいへん皆さんにお世話になり、有難うございました。

心より感謝申し上げます。<m(__)m>

さて、やっぱり、年末は佐渡さん指揮の「1万人の第九」が素晴らしいので見なくては!と思い、UPさせて頂きますね。

我が家にも第九の楽譜があります。勿論、原語なのでドイツ語です。日本語訳すると

「不思議な力は時流が過酷にも引き裂いたものを再び結び合わせる。」

「優しい翼に抱かれれば、全ての物は皆、兄弟になる。」

「兄弟たちよ!星の輝く天空の上には必ず父なる神がいらっしゃる。」

「喜び、それはきらめく神の後光、美しい楽園の乙女だ!」というような歌詞です。

感動しちゃいますよね!

良ければ、動画でお聴きくださいね。

ミュージカル俳優&タレントの森公美子さん(1:25と4:00)や男性俳優の鈴木亮平さん(4:08)も歌っていらっしゃいます。佐渡さんの指揮は音楽に大きな生命力を感じ、素晴らしい!