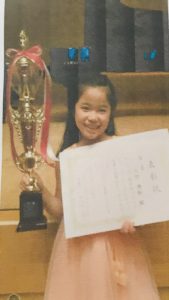

クリスタルコンクールに参加したKちゃん、レセプションで角野くんとツーショット!

そして、サインをおねだりした写真も送って頂きました。

角野くんは東京大学大学院生でピティナのグランプリに輝いたピアノ王子です。

名古屋でもリサイタルをしましたが、チケットは即 完売でした。

そんな角野くんと一緒に居られたKちゃんは幸せですね。

「ピアノをやっていて良かった~!」という瞬間ですね。

カテゴリー・アーカイブ: おしらせ

ショパンの心臓が!

素敵なピアノ

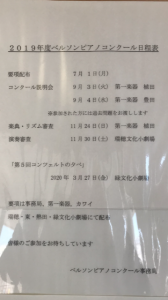

新年度のベルソンピアノコンクールの情報

新年度のベルソンコンクールの日程が決まったようです。

昨日のピアノコンツェルトをご覧になって、「私も舞台で夢のコンツェルトを経験したい!」と思われた人は日程をチェックして、いろいろなコンクールとのスケジュールを組みましょう。

1年間に一人の生徒さんが2~4つのコンクールを受け、グレードも受ける人が数人いらっしゃいます。スケジュールを考えれば、可能な話です。

小学生の時が一番たくさんコンクールに出られる時期なので、今を存分に楽しめる人はチャレンジしてくださいね。ちなみに中学生は1年に2つのコンクールくらいかな?高校生は1年に1つ、大学生以上は2~3年に1つくらいかな?

人生は一度きり!

こんな経験が出来るなら、チャンスかも?

Mちゃん、素敵でした!

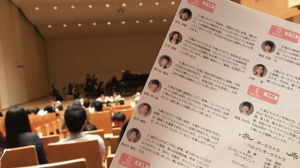

昨日はMちゃんのピアノコンツェルトの日でした。前日はリハーサルで、本番当日にゲネプロ(写真)の後、夕方から本番でした。本番は撮影禁止だと思って撮っていませんでした。しかし、ご本人ご家族はたぶん、イイんですよね。

昨日はMちゃんのピアノコンツェルトの日でした。前日はリハーサルで、本番当日にゲネプロ(写真)の後、夕方から本番でした。本番は撮影禁止だと思って撮っていませんでした。しかし、ご本人ご家族はたぶん、イイんですよね。

やはり、ピアノコンツェルトだけあって、殆どの人がロングドレスでした。

他の生徒さんご家族も応援&学ぶ為にたくさんの人にお越し頂きました。

感動と刺激を感じられたかも?

Mちゃんはとても上手で、指揮者にも褒められたようです。

Mちゃんも気持ちよく弾けたようで、この経験を糧にして、更に成長して欲しいと思いました。

私ももっと勉強しなくては❣️

下の写真はプログラムです。

ここに演奏者のプロフィールが書かれています。

Mちゃんは「きらめき」での受賞歴が書いてありますね。

皆さんもご自分のプロフィールを増やしましょう。

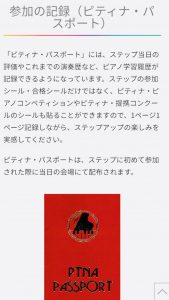

ピティナのパスポートについて

ピアノコンツェルト②

新たなご褒美付箋

いよいよピアノコンツェルト①

グランドの特価情報

矢木楽器さんから特価情報が届きました。

グランドピアノが4月から値引きが厳しくなり、今月末までが大チャンスです。

グランドの対象機種は、C1X(定価175万、奥行き161㎝)、C2X(定価190万、奥行き173㎝)、C3X(定価230万、奥行き186㎝)だそうです。

横幅は鍵盤が88鍵ですので、アップライトと同じです。

15%も値引きして頂けるのは大きいですね。

これはお買い得かも?

もっとご自分のレベルを上げたい方、おうちのお引越しでお買い替えを以前からお考えの方、または、おうちのピアノが古くなって、音や鍵盤の戻りが気になる方は先生までご一報くださいね!